2019/02/02 11:00:00 GMT+1

Esta semana la revista Argia ha publicado una entrevista de Danele Sarriugarte a Mikel Soto. La entrevista está dividida en tres partes: la primera habla de su trabajo como editor (lo dejó el pasado verano tras 13 años en Txalaparta porque «el director (...) propuso algunos cambios y yo no me veía ahí»); en la segunda, Danele le pregunta por su paso por comisaría, la tortura sufrida y los años en la cárcel. Finalmente, hablan de cómo está el país.

A mí me ha impactado lo que cuenta sobre la tortura y el proceso restaurativo posterior.

Danele Sarriugarte.- Fuiste detenido en el año 2002. ¿Cuál fue tu caso?

Mikel Soto.- Detuvieron a unos amigos; ellos eran militantes de ETA. Después nos detuvieron a nosotros, a mí y a mi novia de entonces, Ainara Gorostiaga. Estando en comisaría, nos dieron una paliza tremenda. No llegué a pasar ni los cinco días allí, porque al tercero el forense me sacó hecho un cristo y me llevaron al hospital. Pasé en el hospital más de una semana; en total, unos once días incomunicado. Nos detuvieron por colaboración con banda armada, pero cuando me llevaron a declarar la acusación ya no era por colaboración, no era por pertenencia, sino por asesinato: el asesinato de José Javier Múgica Astibia, concejal de Leitza. Hasta aquel momento yo no había oído nada al respecto, ni en el interrogatorio, ni en ninguna parte. Pero a Ainara le hicieron las de dios y ella declaró eso, que lo habíamos hecho nosotros.

Por tanto, estuvimos en la cárcel por ser miembros de ETA y por haber asesinado a un concejal. Normalmente, no puedes estar más de dos años sin juicio, pero a los vascos nos pasa, o nos pasaba, que tras dos años, había una firma y nos tirábamos otros dos años más, en total cuatro años sin juicio. A nosotros, en cambio, tras esos dos años, nos dejaron en libertad. Fue algo muy sorprendente. Cuando nos volvieron a citar para que declarásemos, nos dijeron que hacía tiempo que sabían que no habíamos sido nosotros, porque apareció cierta documentación en una casa de Francia donde quedaba claro que no lo matamos nosotros. Cuando soltaron a Ainara hubo un gran revuelo, porque la pregunta era muy evidente: si no han matado a este concejal, ¿qué es lo que les hicieron para que confesaran? Ibarretxe se hizo esta pregunta, muchas otras personas también, y hubo un gran revuelo, la verdad. Llegamos a juicio y nos propusieron, tal y como se dice en castellano, lo comido por lo servido (en el original aparece tal cual). Tras hablar con el abogado, aceptamos.

Danele Sarriugarte.- ¿Qué huellas deja eso en una persona?

Mikel Soto.- Para mí hay dos huellas diferentes: una cosa es la cárcel y otra distinta la comisaría. Sobre la cárcel, con todo lo que puede ser, y a nosotros además nos tocó una época dura, el final de la segunda legislatura de Aznar, no tengo un recuerdo tan malo. Estuve con colegas y, en algunas cosas, me pareció que fue algo que me sirvió para madurar tanto personal como políticamente.

La tortura es diferente, es algo que no le deseo a nadie. Te pone en contacto con los límites de la vida y es una experiencia límite. Hice mi terapia posterior y creo que tengo esta experiencia bastante bien situada y que no tengo problemas para hablar de ello.

Danele Sarriugarte.- Entonces, ¿puede uno recuperarse, restaurarse?

Mikel Soto.- Sí, debería hacerlo. Yo hice una terapia cuyo objetivo era, contado de manera muy simple, rehacer las comunicaciones neuronales; esto es, dicho de manera un tanto cruda, que cuando tú te acuerdes de la tortura, no recuerdes cómo te sentiste, sino qué es lo que pasó. Y es verdad que muchas veces cuando te acuerdas de algo recuerdas cómo te sentiste. Y puede pasar que yo ahora te dé un tortazo y que tú te sientas humillada, etcétera, etcétera. Pero lo que ha sucedido es que yo te he dado un tortazo. Y entonces era lo que intentábamos hacer. Y yo diría que cuando ahora me acerco, lo recuerdo de manera diferente. Es verdad que cuando te acuerdas no recuerdas un tortazo: te acuerdas de estar atado en el suelo, un tipo aplastándote, otro golpeándote los testículos... Algo muy duro. Pero es distinto recordar el hecho en sí o los sentimientos.

Su caso dio mucho que hablar en su época y Javier Ortiz escribió la columna En el nombre del padre en marzo de 2004. Baltasar Garzón andaba por medio.

Fotografía de Dani Blanco para Argia.

Escrito por: iturri.2019/02/02 11:00:00 GMT+1

Etiquetas:

tortura

danele_sarriugarte

mikel_soto

guardia_civil

baltasar_garzón

traducciones

eta

euskal_herria

audiencia_nacional

ainara_gorostiaga

argia

josé_javier_múgica

| Permalink

| Comentarios (1)

| Referencias (1)

2019/01/28 22:00:00 GMT+1

Salvo en julio y agosto, el último viernes de cada mes se organizan visitas a la sede de Gordailua. El 25 de este mes de enero, por ejemplo, estaban programadas dos: una a las 17:00 horas, en castellano; otra a las 18:00 horas en euskera.

Hacía tiempo que tenía ganas de conocer el centro y supe de estas visitas por casualidad, gracias a un correo enviado por Xabier Kerexeta. Además de eso, me encontré con él en la calle cuando se había desplazado a San Sebastián para informar sobre estas actividades en una radio.

Como las 6 de la tarde era algo tarde para mí, me acerqué a la de las 5.

Estaban en la puerta Urkiri Salaberria (ejerció de guía principal) y el propio Xabier Kerexeta. Enseguida se sumaron el director Carlos Olaetxea y tres personas más que se habían apuntado como yo.

¿Por qué tenía ese interés especial en conocer el sitio? Aparte de saber qué hay allí y a qué se dedican, sobre todo me llamaba la atención el hecho de que estuviera situado a un kilómetro, más o menos, de mi casa natal. El solar en su día albergó la fábrica de radio Industrias URI (Unión Radio Irun, si no estoy equivocado). No conocí aquellas instalaciones por dentro, pero son incontables las veces que he pasado por los alrededores en mis idas y venidas entre Ventas e Irun.

Piedra-papel-tijera fue el título dado a la visita. Las tres plantas del edificio superan los 9.000 metros cuadrados y nosotros comenzamos por la planta intermedia, la primera, lugar donde también están las oficinas.

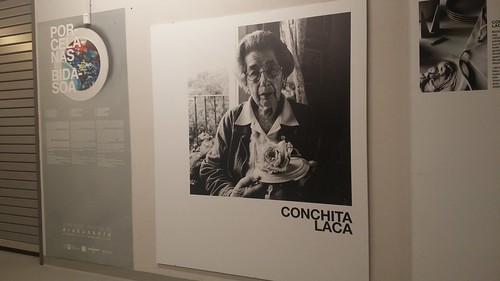

No es fácil resumir en estas líneas qué es lo que hay en el centro (para eso es mucho más útil entrar en la web de Gordailua). Nosotros vimos cuadros, bicicletas, carros, arados, espadas, vidrieras, ventanas, puertas, tractores (los matriculados SS 1 y 2), la sala de Porcelanas Bidasoa... Eso y mucho más, pero este listado es el que me viene a la cabeza a botepronto.

Cada zona tiene diferentes condiciones de temperatura y humedad, dependiendo de lo que fija la buena conservación de cada uno de los materiales.

Carlos nos dijo que el nivel de ocupación actual es de un 80%, pero que se podría reducir un 15% recolocando algunos elementos.

Tal y como nos dijo Urkiri en la planta inferior, tiene un cierto parecido con un hospital. En un centro hospitalario ingresas por la zona de urgencias o a través de la recepción, mientras que en Gordailua es esa planta 0 la que usan para el acceso de los materiales. No hay médicas ni enfermeras, pero sí conservadores y talleres de conservación y restauración.

Aunque el edificio pertenece a la Diputación Foral de Gipuzkoa, San Telmo Museoa (Donostia) también utiliza las instalaciones.

Dos cuestiones para acabar:

1.- Gordailua no es un museo y, por tanto, te faltará el contexto de las obras que veas.

2.- Pero es muy interesante para ver y conocer cómo se conserva y se restaura una parte importante del Patrimonio Mueble guipuzcoano.

Por tanto, permaneced atentas y atentos a las noticias de Gordailua, apuntaros y visitad el centro.

Muchas gracias a quienes ejercieron de guías y espero que las personas que buscaban disfraz para los carnavales de Tolosa tuvieran suerte en su posterior incursión irundarra.

Gordailua ezagutzeko parada, apunte hau euskaraz

Escrito por: iturri.2019/01/28 22:00:00 GMT+1

Etiquetas:

irun

gordailua

xabier_kerexeta

urkiri_salaberria

carlos_olaetxea

| Permalink

| Comentarios (0)

| Referencias (0)

2019/01/13 20:00:00 GMT+1

Uno de estos días de comienzo de año, mi madre se cayó. Estaba haciendo la cama y, ella no sabe bien cómo, perdió el equilibrio y aterrizó contra el suelo con la frente. Dos horas después del accidente la vi en el hospital y tenía un bulto de buenas proporciones en la frente, encima del ojo izquierdo.

Tras pasar unas cuantas horas en observación, volvimos a casa con ella.

A la mañana siguiente, el bulto comenzó su camino hacia abajo. Es decir, perdió volumen y se coloreraron sus ojeras.

En resumidas cuentas, la cosa no tenía un aspecto muy presentable.

Aquel mismo día la cantante Alaska salió en un concurso de una de las cadenas privadas españolas.

Al día siguiente, mi madre hablaba con alguien por teléfono y para explicar su situacion soltó la frase: "Tengo la cara como Alaska".

Me reí. Ya le hubiera gustado a mi madre tener la cara como Alaska.

P.S.: pondría aquí una foto de mi madre, pero correría el riesgo de que me desheredara. Y no es plan.

Alaska bezala, apunte hau euskaraz.

Escrito por: iturri.2019/01/13 20:00:00 GMT+1

Etiquetas:

ama

alaska

| Permalink

| Comentarios (0)

| Referencias (0)

2019/01/06 22:00:00 GMT+1

Me he bajado de la bici cerca del Hotel Londres. Julian está tocando con el acordeón las piezas de siempre.

Me dice que la noria no le ha traído más dinero. Que quizás incluso ahora le llega menos.

Hace ya varios meses que no coincidimos. Me dice que ha pasado el verano más allá de Hendaia, pero durmiendo siempre en Urnieta.

Un abuelo se le queda mirando. Le pide suelto al hijo que lo acompaña y le echa algo de pasta.

El abuelete tiene una mirada limpia, viva, igual que sus movimientos, a pesar de que estoy seguro de que rebasa los 80.

Dice que él también es músico. Trompeta y saxo, si no recuerdo mal. Son de la Ribera y han venido a San Sebastián a ver la zarzuela «Katiuska». Dos noches de hotel, ésta es la última.

Le pregunta si estaría interesado en un acordeón. Dice haberlo comprado por capricho, pero que ya no lo toca, entre otras cosas porque pesa demasiado.

Toca unas notas mientras Julian mueve el fuelle.

Intercambian sus teléfonos y se despiden de manera calurosa.

Hace frío y la gente circula rápido sin detenerse más allá de lo necesario.

Domingo por la tarde.

Igande arratsaldea, apunte hau euskaraz.

Escrito por: iturri.2019/01/06 22:00:00 GMT+1

Etiquetas:

donostia

música

| Permalink

| Comentarios (0)

| Referencias (0)

2018/12/30 22:35:00 GMT+1

Hoy, 30 de diciembre, cerrará su puertas el Bar Rekalde de la calle Aldamar. Una empresa de construcción ha comprado el edificio y no les renuevan el contrato de alquiler. La pérdida la van a sufrir, especialmente, algunas vecinas y vecinos de la Parte Vieja, porque el bar se traslada al barrio de Gros (dicen que pronto).

No he sido yo un habitual del Rekalde, pero siempre que he ido me he sentido a gusto.

Agus Rodríguez, el barero, ha salido últimamente en la prensa explicando los motivos del cierre, pero miro en Google y no encuentro ninguna noticia en castellano que se refiera a este hecho.

De todas maneras, la mejor entrevista se la hizo Danele Sarriugarte para la revista Argia el pasado mes de mayo: «Metroa, AHTren geltokia... Donostia zer izango da, Montecarlo bat?» («El Metro, la estación del TAV... ¿Qué será de San Sebastián? ¿Montecarlo?»).

La primera parte de la entrevista habla de su familia, destacando el papel de su madre, trata luego su lado militante (durante muchos años estuvo inmerso en la causa judicial de las herriko tabernas: desde abril de 2002 hasta enero de 2016) y a renglón seguido nos cuenta cuáles han sido los motivos que le llevaron a aprender euskera. Finalmente, habla del cierre del bar y del modelo de ciudad que se está imponiendo en San Sebastián.

La Parte Vieja es (va camino) de ser el Parque Temático del Pintxo y es difícil hacerle frente. Muchos como yo tratamos de evitar esos bares y buscamos alternativas en nuestros barrios o en otros de la ciudad. Otros muchos, debido a los precios de las viviendas, han tenido que buscar casa en los pueblos de los alrededores.

En otra entrevista que Nerea Lizarralde le hizo recientemente para Irutxuloko Hitza («Ez da izango agur triste bat»: «No será un adiós triste») contaba Agus los motivos que le han llevado a su barrio: «Me surgió una oportunidad en Egia, pero yo no soy de Egia, y no me gustaba esa sensación de paracaidista. Me parece más natural volver a Gros». ¡No me digáis que no es un tipo especial!

Sigamos con otro del mismo gremio: Xiri Arandia. Un barero que se retiró esta primavera. Yo lo conocí en el Bar Zazpi, estuvo luego en el Meltxor y el último que regentó se llama como él: Bar Xiri.

Carolina Alonso lo entrevistó en abril pasado y Arandia cuenta por dónde se ha movido en el negocio. Es coleccionista de arte y prueba de ello son las obras que tiene en depósito en el Museo San Telmo, así como las dos (una de Goenaga y otra de Zumeta) que se han quedado en el bar de la calle Idiakez.

Me ha sorprendido el final: «Yo no he leído un libro en mi vida ni he ido al gimnasio, pero he tenido muchas personas de relevancia que me han apoyado».

Conozco gente muy maja que no ha leído un libro en su vida y no creo que este hombre sea mala persona, pero, ¡concho!, esperaba algo más de sensibilidad de un coleccionista de arte.

Le podía responder con algún párrafo del adiós que Iban Zaldua le dedica a su profesora y amiga recientemente fallecida Piedad Frías, pero lo voy a hacer con unas palabras de Marina Garcés:

«Desde el mundo educativo y cultural tenemos que velar por la palabra y por la sensibilidad en todos sus aspectos, desde escribir bien hasta aprender a escuchar o a matizar. Para mí esto son tareas éticas y políticas fundamentales. Son precisamente estos actos de resistencia lo que nos permitirá transformar esta tendencia a la simplificación, la polarización y la banalización de todo».

Porque no es lo mismo Egia que Gros. Ni Sebastián es Montecarlo.

Donostia ez da Montecarlo, apunte hau euskaraz.

Escrito por: iturri.2018/12/30 22:35:00 GMT+1

Etiquetas:

danele_sarriugarte

bares

carolina_alonso

donostia

ndg

xiri_arandia

agus_rodríguez

rekalde

argia

nerea_lizarralde

irutxuloko_hitza

| Permalink

| Comentarios (0)

| Referencias (0)

2018/12/23 18:45:00 GMT+1

Hablo por teléfono con una persona de mi gremio, el cultural. Me dice que no llega a nada. Comentamos lo difícil que resulta hoy creerse algo o a alguien, porque da la impresión de que mentimos por encima de nuestras posibilidades. ¿Vivimos en un simulacro?

Hace casi veinte años escribí un correo electrónico a dos personas por algo que ya se me ha olvidado. Titulé el mensaje: ¿Semos (sic) tontos o qué? Hoy, la cosa ha empeorado.

A mí se me quedó cara de gilipollas con la capitalidad cultural del 2016: marcó un hito. Dio carta de naturaleza a una manera de trabajar que ahora estamos pagando.

Tres o cuatro meses antes de que el año más largo de la historia reciente donostiarra apareciera en el calendario (concretamente, el 11 de septiembre de 2015), se abrió el Centro Internacional de Cultura Contemporánea aka Tabakalera. Ha tenido muchos obstáculos y problemas, pero el principal es que, si había un proyecto que daba cobertura a todo, no ha aparecido o no lo han respetado. Y así no hay manera de que la cosa coja velocidad de crucero.

Esta misma semana ha renunciado al cargo Ane Rodríguez, la directora cultural, y la mayoría de la plantilla de la biblioteca del centro (UBIK) está en huelga porque tienen condiciones de trabajo precarias.

Escribía Haizea Barcenilla este sábado en Berria sobre cómo se ha arrinconado la visión del arte que tenía Rodríguez en el marco (incomparable) de la «festivalización de las ciudades».

En San Sebastián manda el turismo y, sobre todas las cosas, una idea del manejo de la hostelería. Quienes rigen los destinos saben perfectamente qué teclas tocar y cómo hacerlo para que la agenda esté marcada por las luces de navidad y la noria. O como dijo Saizarbitoria hace ya bastantes años: esas encuestas chorras de si los bancos de la ciudad han de pintarse de azul, de blanco o de blanquiazul. Y mientras hablamos de ello, no le hincamos el diente a otras cosas.

Pero también es verdad que aquí no somos de Cultura con mayúsculas. Somos más de postureo.

Son tiempos en los que importa mucho menos qué se hace y mucho más quién lo perpetra. Si es amigo o amiga, fenomenal. De lo contrario, una mierda pinchada en un palo.

Parece que está todo atado y bien atado. Pero puede que sea mera apariencia y que esté más suelto de lo que nos creemos, porque la raíz del problema básicamente se reduce a que ellos sí que están organizados y nosotros no. Y no hay mucho más de lo que hablar.

Y me temo que el tiempo y, sobre todo, el dinero se está acabando.

¡Feliz falsedad!

P.S.: yo hoy quería hablar del cierre del Bar Rekalde, pero al final me he ido por las ramas. O quizás no.

Escrito por: iturri.2018/12/23 18:45:00 GMT+1

Etiquetas:

donostia

tabakalera

cultura

donostia2016

| Permalink

| Comentarios (1)

| Referencias (0)

2018/12/16 09:10:00 GMT+1

Pablo y Tatjana (zorionak!) estaban de aniversario y nos invitaron a comer a comienzos de diciembre. Nos juntamos varias amigas y amigos de la pareja, así como parte de la familia. En total, unas 40 personas.

El encuentro fue en un lugar curioso: La Cabaña del Abuelo Peuto (Güemes, Cantabria).

Fue, además, una comida solidaria: alubias, tortilla de patatas y postre. Las alubias habían sido cultivadas por algunos presos de El Dueso y el dinero recaudado (este año llevan ya 10.000 euros) con estas comidas se destina a una escuela de Guatemala. ¡Ojo! Hace falta un grupo mínimo de 10 personas para reservar sitio.

El alma de todo es un cura obrero llamado Ernesto Bustio, pero el trabajo es colectivo y, mayormente, voluntario. La casa era de sus abuelos Perfecto (Peuto) y Vicenta (en el apartado historia tenéis más detalles). No tenía ni idea de quién era este hombre, pero se ve que Roge Blasco conoce a todo cristo (Ernesto Bustio: viajero peregrino de la vida).

El actual proyecto comenzó en 1981 y en 1999, cuando murió Laura (la madre de Ernesto), se abrió como albergue para las peregrinas y peregrinos que hacen el Camino de Santiago. Cada año aumenta el número de personas que pasan por allí: así, si en el año 2017 durmieron 11.000 peregrinos, este 2018 son más de 12.000.

Tras la comida, nos dimos una vuelta por el complejo. Tienen varias casitas para acoger a la gente que va a pernoctar y llaman la atención un par de construcciones:

1.- La ermita ecuménica: tiene textos escritos por Pere Casaldàliga y pinturas de un pintor que ahora no recuerdo quién es. Es una estructura octogonal de creación colectiva. Ernesto nos contó que es un sitio para reflexionar "sobre el verdadero viaje de la vida: de la esclavitud a la liberación".

2.- El museo del Land-Rover. Han hecho, sobre todo, dos grandes viajes: uno de 27 meses de 1979 a 1981; otro entre 1991 y 1992. Tiene un nombre bastante pomposo: Viaje a la Universidad de la Vida. El vehículo (es de 1975) está en el centro del edificio y a su alrededor hay fotografías y cartulinas con textos que detallan los años y los lugares que visitaron.

No he hecho jamás el Camino de Santiago, pero hay quien dice que este albergue es de los mejores del Camino del Norte.

Solo añadiré una cosa: si podéis, id a verlo.

Peuto aitonaren oinordekoak, apunte hau euskaraz.

Escrito por: iturri.2018/12/16 09:10:00 GMT+1

Etiquetas:

güemes

peuto

ernesto_bustio

santiago_bidea

pere_casaldàliga

| Permalink

| Comentarios (0)

| Referencias (0)

2018/12/10 21:25:00 GMT+1

El pasado lunes estuve en un acto celebrado en la Librería Kaxilda como colofón a Euskaraldia. Harkaitz Cano leyó su Azken aurreko manifestua (El penúltimo manifiesto), una versión actualizada del que leyó semanas atrás en Elgoibar.

El escritor guipuzcoano acaba de publicar en euskera Fakirraren ahotsa (La voz del fakir), una novela en la que ficciona la vida del cantautor Imanol Larzabal. Aprovechando esta circunstancia, la periodista Leire Palacios lo entrevistó en Bizkaia Irratia. Vine el sábado de Santander hacia Ondarroa y el camino por territorio vizcaíno se hizo muy ameno gracias al diálogo que mantuvieron ambos.

Ayer domingo, tras asistir en Anoeta a la derrota de la Real contra el Valladolid, leí en el autobús camino de casa un correo que me envió un viejo amigo de la red, el eibarrés Gari Araolaza. Le había impactado un artículo de opinión publicado ese mismo día en El Diario Vasco: Simetria ezinezkoak. El autor era Harkaitz Cano.

A Gari le pareció que ese texto debía estar en castellano, porque estaba más dirigido a la comunidad castellanoparlante de Gipuzkoa que a la vascohablante. Ni corto ni perezoso lo tradujo y me lo envió.

Lo leí ayer en diagonal y hoy ya con más calma. Creo que tiene cabida en este espacio y por eso procedo a pegarlo aquí abajo. Gracias a Gari Araolaza por la traducción y a Harkaitz Cano por el original.

Fotografía de Sushi Maky.

Simetrías imposibles

¿Cuál es la relación aquí y ahora entre la cultura que se crea en euskera y la que se crea en castellano? Hay una respuesta políticamente correcta que, sin ser mentira, no resulta demasiado interesante: la relación es cada vez mejor. Se está difuminando el viejo automatismo que ideologizaba la lengua, el peso de los prejuicios de una época. Se ha acabado el tiempo de los bloques, vivan las grietas, puesto que las flores nacen en ellas. Pero los microprejuicios siguen ahí, sutil y disimuladamente, intocables. Llevamos mucho tiempo acostumbrados a juzgarnos superficialmente, ese mal hábito no se pierde de repente. A decir verdad, la pregunta es tramposa en sí misma, ya que supone que los que vivimos y trabajamos en euskera formamos un grupo cerrado y diferenciado. Y no es así. Porque todos los creadores somos castellanoparlantes, y porque hablamos en castellano a menudo, en relación o no con nuestro trabajo. Porque somos vascoparlantes intermitentes. Porque casi todos somos, antes que otra cosa y en la práctica diaria, castellanoparlantes. Y luego, algunos de nosotros, también somos vascoparlantes, en algunos sitios, por algunas horas. La persona de la cultura vasca, por lo tanto, se mueve entre los límites, yendo y viniendo, y su pan de cada día es el lado agridulce de la (auto)traducción. Aparte de hacer su trabajo, se ve obligado a ser representante de su ambiente, proselitista o predicador. «Y, ¿qué novedades hay en ese mundillo vuestro?», te preguntan de vez en cuando. El creador vasco tiene que añadir el de enviado especial a su ya de por sí larga lista de tareas; hablamos de nuestra cultura como si fuéramos turistas que hemos estado de viaje en Albania. Siendo optimistas, podríamos decir que nuestro esfuerzo es nuestro capital; nos enriquece estar en varios grupos de escala diferente y trabajar en varias lenguas. Somos responsables de marketing de nuestro mundillo, por lo tanto promotores, abogados de la defensa. La culpa de esto la tiene nuestra falta de visibilidad, claro: el que absorbe por ósmosis lo nuevo de Beyoncé, Rosalía o Pérez Reverte tiene más problemas para advertir la presencia de los creadores que tiene más cerca, ya que entiende que el cerrado grupo vasco es endogámico y que lo que hacemos no va con ellos. O, mejor dicho, que no va a ninguna parte.

Resulta trabajoso obtener el salario de una vocación como la nuestra, y solo eso ya tendría que crear una especie de «conciencia de clase», una solidaridad entre los del mismo gremio, sin importar la lengua que utilicemos. Esa solidaridad existe. Por otra parte, la lengua no es determinante, las afinidades estéticas pueden resultar más importantes para que surja la complicidad. Pero eso tampoco es del todo cierto: la mirada de quien escribe en castellano, como es normal, está más pendiente de las tendencias, suplementos literarios y polémicas españolas; sin embargo, a mí me dejan frío las riñas que a ellos les resultan estimulantes. El que crea en castellano busca la homologación en España, y, matando dos pájaros de un tiro, a mí me quiere homologar también allí. En esos casos me siento escritor albano. Extranjero en mi tierra. Ellos, sin embargo, se conforman con las noticias lejanas del mundo vasco, en general. «Dame los titulares, por favor». Como queriendo decir: «El mundo es muy grande, mi curiosidad también tiene sus límites». En esto no les falta razón; según las estadísticas, a los vascoparlantes no nos toca Shakespeare en la lotería de navidad.

Los músicos, cineastas y actores vascos están cotizados aquí y allá, siempre y cuando el euskera quede como un matiz kitsch; color local. Como recientemente ha explicado Amets Arzallus, todos estamos a favor del euskera mientras no lo coloquemos en el centro. De hecho, cuando se trata de orgullo, nos es más fácil enorgullecernos de una cultura que no tiene lengua. Tenemos dos ejemplos claros en las últimas décadas: la escultura y la gastronomía. No es casualidad que estas áreas sean las más utilizadas para vender -perdón por la indecencia- nuestra marca de forma internacional. Más aún, podríamos decir que la gastronomía es hoy lo que fue la escultura, que la tan citada modernidad líquida de Zigmunt Bauman ha liquidado a Chillida y Oteiza, los ha transformado en sentido material: la gastronomía se vende como escultura efímera. Sin embargo, cuando decimos «cultura sin lengua» nos engañamos una vez más: los escultores y cocineros se han convertido en estrellas trabajando en castellano, casi siempre.

Nos han vendido la simetría del bilingüismo, pero el peso de la simetría lo carga solo una de las dos partes: «¿me podrías repetir en castellano lo que has dicho en euskera?» nos piden de buena fe, con la excusa de llegar «a todo el público». Y nosotros mordemos el anzuelo, aunque estemos presentando una novela en euskera. Continuamente nos piden la traducción del original, la partición del disco duro de nuestra cabeza. Ustedes perdonen: eso no es simetría, sino subordinación.

Hace unos años un escritor reivindicó la «libertad de no saber euskera». Curiosa petición, sin duda alguna. ¿Y si aplicáramos ahí también la simetría? ¿De qué no sería acusado el escritor vasco que reivindicara el «derecho a no saber castellano»?

Dirán que así son las cosas aquí y ahora, que la elección es libre, cosas de la globalización, que nos toca abrazar el multiculturalismo. Sin embargo, Iván de la Nuez critica ambos en su recomendable ensayo «Teoría de la retaguardia»: el multiculturalismo sería la forma de meter «cada bestia en su jaula» y la globalización la forma de «meter todas las bestias en la misma jaula, siempre que estén suficientemente domesticadas». ¿Cuál de las jaulas elegiremos para estar en el mundo? ¿Nuestra libertad consiste en elegir jaula? Me he valido de la geometría para describir nuestra situación, pero quizás la zoología explicaría mejor algunas cosas. O sea, que las lenguas también luchan, tanto por el espacio físico como por el simbólico. El euskera, en concreto, por su supervivencia.

Escrito por: iturri.2018/12/10 21:25:00 GMT+1

Etiquetas:

dv

gari_araolaza

traducciones

harkaitz_cano

| Permalink

| Comentarios (2)

| Referencias (0)

2018/12/09 17:15:00 GMT+1

La primera entrada sirvió para centrar el viaje. La segunda se la dediqué a San Francisco. La tercera valió para contar mis problemas con Alamo Rent A Car. Este cuarto y último apunte lo usaré para contar lo que no me cupo en los anteriores.

Parques

La víspera pillamos habitación en un hotel de Mariposa y el 13 de octubre nos fuimos a conocer nuestro primer parque: Yosemite. Si váis a visitar tres parques, merece la pena comprarte el llamado US National Park Pass (80 dólares por vehículo): te permite visitar todos los parques nacionales que desees durante un año. Lo puedes adquirir en el puesto de acceso de cualquiera de ellos. Pero ten en cuenta que no vale para acceder a los parques de cada estado: únicamente para los que tienen la consideración de nacionales.

Estuvimos dos días por allí y el primero coincidimos con una pareja de Bilbao que estaba de viaje de novios: lo remataban en Hawaii.

El 15 de octubre fuimos a Amargosa Valley para conocer el día 16 Death Valley. Contratamos dos noches en el Longstreet Hotel & Casino de Nevada, pero a 100 metros de la frontera con California.

Bonito contraste el perder de vista los colores del Yosemite y adentrarte en el desierto.

Como he dicho antes, estuvimos dos noches, pero basta con una para visitar Death Valley. Es mejor cargar las maletas en el coche y conocer estos parajes desérticos en un único día.

Una de las locuras con las que nos encontramos fue el campo de golf que había en Death Valley. Pero no fue la única, porque el día 17 teníamos cinco horas de camino a Williams (Arizona) y decidimos pasar por Las Vegas para flipar un rato. Basta con meter el coche en el Boulevard y mirar lo que te rodea.

Si queréis quedaros en Las Vegas, conviene tener en cuenta que en la plataforma en la que miramos había precios muy baratos en comparación con el resto del viaje: el negocio es el juego. Desconozco qué servicios incluían, porque había bastantes quejas de usuarios en el sitio que miré.

A una hora de Williams está Grand Canyon. Le dedicamos el día 18. Sólo puedo decir que la primera vez que lo ves en vivo y en directo el impacto es tremendo. Muy recomendable.

Tras parar en Sedona, el día 19 tiramos para la capital de Arizona: Phoenix. Elegimos un hotel que está cerca del aeropuerto y durante la tarde no salimos del hotel: aprovechamos para hacer la colada y organizar la siguiente semana.

San Diego

El 20 de octubre era sábado y teníamos 6 horas de coche camino de San Diego, la octava ciudad más populosa de los Estados Unidos. Desde la carretera vimos un par de cárceles en Arizona: cualquier prisión es jodida, pero tiene que ser la leche en un secarral como aquel...

En San Diego nos llamó la atención Midway Museum. Un buque de guerra atracado en el puerto y que sirvió para defender los intereses norteamericanos entre 1945 y 1991 (hasta la Primera Guera del Golfo). No lo visitamos, pero quizá merezca la pena.

T

T

El domingo 21 nos fuimos a Coronado, un viaje de quince minutos en ferry. No pudimos ver la playa porque había una bruma tremenda, pero no hubo problemas con el Hotel del Coronado, un inmenso hotel victoriano de madera y conocido, entre otras cosas, porque allí se grabó Con faldas y a lo loco.

Después de comer, nos fuimos a Old Town San Diego. Un parque histórico con edificios de los años 1820-1870 y que sirve para calibrar cómo fue la primera etapa de la ciudad. En el cementerio vimos la tumba del primer alcalde de San Diego, así como una placa dedicada a un hombre llamado José Antonio Aguirre.

Los Angeles

Llegamos el día 22 a Los Angeles. En concreto, nos alojamos en los alrededores: un motel de Arcadia.

El 23 de octubre nos adentramos en las atestadas autovías de LA. Aparcamos en un párking cercano al Dolby Theatre (25 dólares el día) y vimos tres sitios de Hollywood. El citado teatro es la sede de la entrega de los Óscar. Al lado está el Grauman's Chinese Theatre y el Paseo de la Fama con un montón de estrellas dedicadas a los astros de la industria, así como las huellas de pies y manos de varios de ellos impresas en el cemento de acceso al citado teatro chino.

Pillamos el metro cercano y nos fuimos a Santa Monica para, entre otras cosas, sacarnos algunas fotos con la placa que señala el fin de la Route 66.

Monterey eta Big Sur

El 24 pasamos por Malibu y, la verdad, no me pareció para tanto, pero seguramente porque no pasamos por dónde deberíamos. ¡A saber! Para dormir, reservamos habitación en San Luis Obispo (SLO) y los días 25 y 26 en Salinas.

Monterey está cerca de Salinas y es un buen punto para recorrer en automóvil el denominado 17-Mile Drive. Obra (idea) de Sam Morse es un espacio que mezcla naturaleza y lujo con lugares exclusivos: campos de golf, casoplones, etc.

Salimos por Carmel-by-the-Sea, lugar del que fue alcalde uno de sus vecinos más famosos: Clint Eastwood.

Otro contraste tremendo: ver aquello y regresar a Salinas, un pueblo obrero y sencillo. Por ejemplo, en el conflicto de los hoteles Marriott, leí que un hotel de San Francisco había contratado personal en Salinas. Les llevaba en autobús (cita a las 4:00 de la mañana) y dos horas de trayecto hasta SF.

El plan del 26 fue hacernos la Big Sur. Compramos comida y echamos gasolina, pero no nos cobraron ésta, porque el sistema se la atribuyó a una tarjeta aún activa del cliente anterior.

Son unos 150 kilómetros hasta Morro Bay, pero el GPS tenía el día tontorrón y continuamente nos enviaba en sentido contrario. Es una costa semejante a La Corniche entre Hendaia y Ziburu o el camino de la costa de Deba.

Al final del trayecto, los montes se relajan y aparecen los ranchos. Ganado bovino a un lado y elefantes marinos en el otro (espacio protegido de San Simeon)

Radio, taxi, teléfono y seguro médico

He repasado las notas y hay cuatro cosas que quiero incluir para acabar:

1.- Radio: es muy importante tener la radio al lado para tragarte en coche todo ese porrón de kilómetros (millas). Había sitios en los que la cobertura convencional (FM y AM) no era muy allá, pero Alamo nos permitió escuchar la radio satelital de Sirius XM. Había docenas de emisoras, pero voy a destacar dos:

a) B.B. King's Bluesville. Una emisora con el músico B.B. King como referente. Blues y R&B de todo tipo.

b) Tom Petty Radio: canal dedicado a este músico norteamericano. Sobre todo, sus canciones.

Además, ya a través de la FM, cerca de Modesto y Fresno (alrededores del Yosemite) nos entró la emisora Radio Bilingüe: único canal público que emite en español. Música y recomendaciones para las personas de origen latino: educación, salud, derechos laborales y papeles.

2.- Taxi:

Pillamos tres taxis en este viaje: el primero nos llevó del aeropuerto de Nueva York a Harlem. No hay más que ponerte en la cola y subirte al taxi que te indiquen. Pagamos 75 dólares. Además de eso:

a) Taxi verde en Nueva York: el día 5 de octubre debíamos ir al aeropuerto para viajar en avión a San Francisco. Bernardo (San Fermin Apartments) le dio el aviso a un taxista de confianza: Carlos. La tarifa era de 70 dólares.

Bajamos a la 6:45 y allí estaba el taxi esperándonos, quince minutos antes de la hora señalada. El taxista tenía ganas de hablar. Nos dijo que trabajaba todos los días de 4:00 de la mañana a 16:00 de la tarde, salvo los domingos. Debía de llevar 25 años en los USA y ahora tenía 70. Añadió que le faltaba poco. Que total dentro de un año moriría. ¡Tal cual!

Le lancé una pregunta tonta al escuchar su edad. Le dije si no tenía forma alguna de retirarse. Que no, que con 400 dólares no se podía vivir allí.

Le hice una segunda entonces. Si no tenía ganas de volver a Ecuador, su país de origen. Segundo no rotundo. Que allí también se ganan 400 dólares a lo sumo y que no hay vida.

Nos dijo que tenía dos hijos en Alicante y Barcelona y que el tercero vivía al norte de Nueva York. Que este último no era rico, pero que vivía bien. Debía de tener una casa de medio millón de dólares y conducía un trailer (trailero) para transportar mobile home-s.

b) San Francisco:

El 30 de octubre teníamos que salir a las 4:15 de la mañna del hotel para tomar el vuelo de las 6:30 en el aeropuerto de SF. De día la mejor opción es el BART: 30 minutos de viaje desde el centro, pero el primer tren circula a partir de la 5:00 de la mañana e íbamos a andar justos para pillar el vuelo. Por tanto, decidimos que lo mejor era pillar un taxi.

Según entendí, hay un buen número de cooperativas del taxi en SF y nos pareció que la mejor opción era usar la aplicación de Fly Wheel. La bajé a mi teléfono Android y me pidió cinco o seis permisos: contactos, cámara fotográfica, fotos... Eso ya no me gustó nada. Mucho menos desconocer cuánto nos iban a cobrar por el trayecto. La desinstalé y cerré esa vía.

Otra opción era Uber, pero no quería usarla. Hay una compañía "guay" surgida en SF: Lyft. Pero fue uno de los gigantes que públicamente se mostró contrario a la denominada Proposition C (hablé en una entrada anterior que fue una propuesta que salió adelante el 6 de noviembre para cobrar un impuesto a esos monstruos y dedicarle el montante al problema de los sintecho de San Francisco).

Entre lo malo y lo peor, me quedé con lo malo: Lyft. Dos días antes pedí un servicio para las 4:10 de la mañana. Me dijeron que el trayecto tendría un precio de 33,66 dólares, propinas aparte.

A eso de las 4:10 la aplicación me confirmó que nuestro taxista era Rafael y que en dos minutos estaría a la puerta del hotel. Tenía un Volkswagen pequeño y las maletas entraron justo pero bien.

Hizo un viaje de 16 minutos, porque a esas horas apenas había tráfico. Ya en el aeropuerto, tenía un aviso de Lyft para aprobar el pago, añadir la propina correspondiente y valorar el conjunto. Con un 20% de propina, la cosa quedó en 41 dólares.

3.- Teléfono:

La compañía con la que tengo contratado el servicio (Vodafone) me dio la oportunidad de utilizar la tarifa de casa en los Estados Unidos. Según parece, es un servicio que ofrece a aquellos contratos anteriores a mayo de 2018. Conviene informarse, porque ya sabemos todos lo importante que es tener teléfono y datos sin mayor preocupación.

4.- Seguro médico:

Otra cuestión muy importante cuando te vas a los Estados Unidos: el seguro médico. Una amiga nos recomendó el comparador Insubuy y seguimos su consejo.

Afortunamdamente, no he tenido que echar mano de ellos y no puedo decir mucho más.

Tiene dos tipos de cobertura: fija (el propio comparador dice que es limitada) y comprensiva (la que ellos aconsejan).

Elegimos una cobertura de entre 100.000-125.000 dólares. Hay que calcular entre 150-175 dólares por persona al mes.

Si queréis ver 44 fotos del viaje, dejo aquí el álbum de Flickr: La Costa Oeste de los Estados Unidos.

La narración está compuesta de cuatro apuntes. El primero está aquí: Una vuelta por la Costa Oeste de los Estdos Unidos.

¡Y esto es todo!

Mendebaldeko Estatu Batuetatik barna (IV): azkena, apunte hau euskaraz.

Escrito por: iturri.2018/12/09 17:15:00 GMT+1

Etiquetas:

arizona

san_francisco

usa

california

viajes

nevada

| Permalink

| Comentarios (0)

| Referencias (0)

2018/12/01 11:00:00 GMT+1

El martes la periodista Ane Irazabal charló con el también periodista Ander Izagirre sobre el oficio de las reporteras (aviso: voy a usar femeninos y masculinos según me dé).

Ane está acostumbrada a andar por los rincones oscuros del planeta y, además, vive en Roma; es decir, está siguiendo de cerca el auge del fascismo en Italia.

La sede del Centro Cultural Ernest Lluch (Estadio de Anoeta) está en obras y la charla tuvo lugar en la iglesia IESU de Riberas. No era sólo por influjo del lugar, pero aquello parecía un entierro.

La Revista 5W publicó en septiembre una conversación de Xavier Aldecoa y Alfonso Armada sobre África. Ya con la charla un tanto avanzada, en el libro se recogen algunas experiencias de países que están dándole la vuelta al calcetín (Mozambique, entre ellos, si mal no recuerdo). Para tratar de salir de aquel ambiente funerario, pregunté si había margen para la esperanza. Ane se quedó pensativa y soltó luego la experiencia de un pueblo italiano en el que conviven un buen número de refugiadas y refugiados.

Buscando en la red, me he encontrado con el cura eritreo Mussie Zerai (Don Barcone; esto es, el señor Patera). Fue uno de los fundadores en el 2006 de la asociación Habeshia y, a comienzos de este 2018, recogió un premio en Madrid (también se lo dieron a Helena Maleno de Caminando fronteras).

Hablamos muy por encima de la situación de Irun, aprovechando que estaba en la sala el fotoperiodista Gari Garaialde. Cómo algunas personas (sobre todo, mujeres) y asociaciones se han organizado en torno a Irungo Harrera Sarea / Red de Apoyo de Irun para dar cobertura a los africanos que pasan por esta ciudad camino del norte de Europa.

Y me acordé de cómo discutí (en buen tono) con un par de personas sobre esta cuestión y cómo comienzo a percibir un clima en mi entorno que puede convertirse en peligroso. Y más con las elecciones que se avecinan este 2019.

Con todo ello en la cabeza, pasó ante mis ojos una entrevista al cura de Vallecas Javier Baeza: «Me preocupa que el racismo cale en la gente más sencilla».

Esperanza no es un nombre de estación.

Chirbes. Cuando una lectora le dijo en cierta ocasión (bueno, era algo no tan esporádico) que sus libros no dejaban margen para la esperanza, le respondió más o menos: «Soy un novelista realista que cuenta lo que ve y forma parte de mí. No soy ni un cura para prometer la otra vida; ni un político para prometer cosas en esta; ni un psiquiatra para consolarle. Cuento lo que hay».

Y algo parecido tienen que hacer las periodistas y los reporteros. Contar lo que hay.

Tras el acto del martes, Ane citó el proyecto de documental Ghiaccio. Es un documental que está en fase de financiación y que pretende contar la historia de un grupo de solicitantes de asilo africanos que están ahora mismo en Italia. Han formado el denominado Africa First Curling Team. Si queréis, en el enlace superior tenéis más información de cómo participar en su financiación. Aquí debajo dejo un vídeo-resumen.

Y claro, no puedo acabar sin citar a Javier Ortiz y su tantas veces citado libro de referencia del poeta Ángel González: Sin esperanza, con convencimiento. Porque no todo lo malo nos sucede a nosotras y a nosotros. Ni siquiera a nuestra generación.

Actualización del 2 de diciembre: El pueblo que Ane citó es Riace, situado en Calabria. Con 400 personas refugiadas, este pueblo ha vuelto a revivir. Sin embargo, el alcalde Domenico Lucano fue detenido y, aunque liberado, no puede residir allí. El vídeo de Irazabal es de este mismo verano y la detención se produjo en octubre.

Itxaropena pena pena, apunte hau euskaraz.

Escrito por: iturri.2018/12/01 11:00:00 GMT+1

Etiquetas:

periodismo

ander_izagirre

refugiadas

ane_irazabal

refugiados

reporterismo

| Permalink

| Comentarios (0)

| Referencias (0)

Siguientes entradas

Entradas anteriores

T

T